-学識者による研究レポート-

幕 亮二 氏

株式会社MK総合研究所代表(北九州市参与)

筆者は現在も非常勤だが複数の大学で、サプライチェーンマネジメントの講義をさせて頂いており、毎年初回の講義で「制約理論(Theory of Constraints )」について触れることにしている。しかし、調達→製造→販売という自社内の供給工程だけでなく、川上・川下両取引先の同工程も含む供給連鎖(Supply Chain)のパフォーマンスは、ボトルネックつまり連鎖の中で最も弱い(供給能力に課題のある)部分が「制約」となり、どれだけ連鎖中の一部門や企業の能力に余力があっても(部分最適が追及されていても)、全体最適化に寄与できるものではないというこの考えは、調達・販売そして労働市場が大きく変動し続ける実経済に翻弄され続ける我々こそ身につまされるものの、学生さんの反応は毎年いまひとつだ。

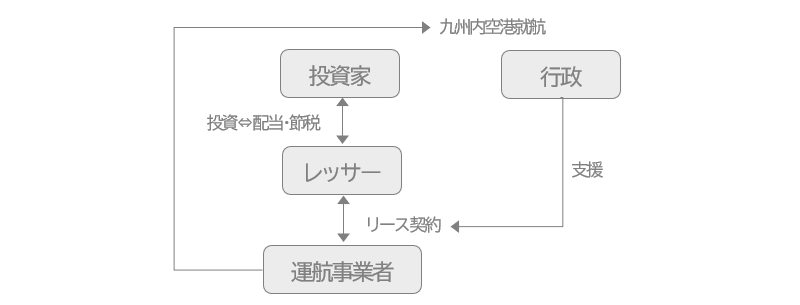

コロナ禍による航空業界の需要消失は、まさに想定外の規模だった。需要変動に合わせて生産調整が難しいのは装置産業の宿命で、本邦運航事業者の機材がずらりと並ぶ成田・羽田の景色に、コロナ中でも変わらず出張を繰り返していた筆者は、まるでSFの世界に迷い込んだような気がしたものだ。一転アフターコロナにおける需要回復スピードも、それ以上に想定外で、急増する需要に対し、燃油、グランドハンドリングや保安検査要員が間に合わず、復便や新規就航の好機を逃した事例が散見された。これらの供給制約要因については、官民挙げて現在も対策は継続中だが、全国的に見れば一時期の状況は脱したように思われる。だが、サプライチェーンの上流である航空機産業においては、コロナの影響だけではないが、OEM(Original Equipment Manufacturer)の生産能力が回復しても、発注済の各運航会社への新造機引き渡しが長期遅延する状況は、2030年以降も継続することが確実だ。運航各社はともに、リース契約の期間延長等により機材確保を図るとしても、収益や信用力で劣後する運航事業者は、積極的な路線展開が難しくなるであろうし、市場全体の成長についてもボトルネックとなるリスクは少なくない。筆者の居る九州においても、機材繰りが制約となって、復便や新規就航を断念あるいは延長せざるを得ない例は少なくない。今後逼迫するリース機の需給バランスに対して、就航を待ち望む地域の官民が協力する手段があるのか、図1の枠組み等の研究を始めたところだ。

図1 リース機材調達に対する行政支援の検討

インバウンド主要市場のアジアに近接するメリットを活かし、観光立国の先頭に立つべき九州において、そのゲートウェイたる空港機能の中長期的もしくは短中期的なボトルネックとして危惧されるのは、永年の懸案であった滑走路二重化による容量拡大は成ったが、引き続き混雑時間帯は逼迫状況にある福岡空港だろう。経済界を中心に、さらなる発着枠拡大に向けた委員会が立ち上がったところだが、技術的な検討や地域共生の地道な取り組みは不可欠であり、関西三空港の経験を鑑みるに、丁寧な議論や手続きに十分な時間を要するだろう。そのため、この活動は全九州が注視・応援すべきものだが、並行して九州内他空港との連携により国際線需要の応需を補完し、九州全体での全体最適を目指すべきと考える。

リピーターであってもインバウンド旅客の多くは、九州の県境を意識せず移動している。そもそも、空港の個別呼称を路線誘致時に連呼しても、九州内のどの空港か識別して頂いているか不安になる方が頻繁だ。外から見れば、九州はひとつひとつではなく、明らかに一つということだろう。認知度向上に関する力不足を知らしめられ、いささか寂しくなるこの現状も、裏返せばそもそも九州でインバウンド応需の全体最適を目指すなら、福岡空港のボトルネックを未然に解消しつつ、広域で受益と負担を協力分担可能だということの証ではと考える。図2は、リース料も旅客の平均消費単価も、コロナ前水準で試算したものであり、経済効果も付加価値ベースではなく売上ベースでの評価だが、仮にチャーター機の全席買取と同じ条件のリース料を、インバウンド旅客の消費がもたらす経済効果と比較すると、一桁違うレバレッジがあると評価している。また、そのためには受益範囲内の多様な事業者が協力して、旅行期間中しか使用できないバウチャー(クーポン)の、決済・精算の仕組みが必要としていた。しかし、コロナ禍はGo To Travelでスマホにクーポンを表示し、これをカードリーダーで読み取る個店の経験値を上げたし、MaaSアプリは利用度に応じた収入分配のプラットフォームとしての機能を備えるものであり、提案当時より格段に導入可能性のハードルは下がったと言える。

このように、九州の空港が競争一辺倒の部分最適から、協調=共創領域を拡げ全体最適を目指す時代が来れば、残されたボトルネックは人的資源の問題となり、AIやロボットあるいはシェアエコノミーの活用等、私の講義を受講している学生さん達世代が解決の主役となる。マンネリと言われつつも、引き続きボトルネックの発見・対処は終わらないPDCAであることを講義では伝え続けるつもりだ。

図2 国際線運航機材リースによるインバウンド旅客広域周遊の対費用効果

出所:「アジアをターゲットにした新たな観光誘致政策―「AirQ」構想」