-学識者による研究レポート-

中村 知誠 氏

慶應義塾大学商学部助教

コロナ禍で大きく落ち込んだ訪日観光需要は現在、堅調に回復・成長しており、2024年には年間訪日客数が3,600万人を突破した1)。訪日客の多くは、主に東京や大阪、京都といった大都市部を目的地としており、入国時に利用した空港・港の内訳を見ると、成田が31.1%、羽田が18.0%、関西が25.3%と、3空港のみで約4分の3を占める2)。訪日外国人消費額についても同様の傾向が見られ、東京近郊と大阪近郊の2地域での消費額が全体の約72%を占める3)。つまり、訪日客による消費の傾向を把握するためには、この2地域のデータに着目した分析が重要である。

そこで、本稿では、羽田・成田・関西(以下、3空港)から入国した訪日旅客の消費データをもとに、訪日客の消費額増加に貢献する要因を分析する。2023年に閣議決定された第4次観光立国推進基本計画の中でも観光の高付加価値化は主要課題とされており、消費額の増加要因の分析は今後の観光政策への示唆を提供するためにも重要である。

1) 日本政府観光局訪日外客統計を参照のこと。

2) 法務省出入国管理統計の年報(2023年)を参照のこと。

3) 観光庁インバウンド消費動向調査2024年(暦年)より算出。本稿では、1都3県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)を東京近郊、2府1県(大阪府、京都府、兵庫県)を大阪近郊と定義する。

訪日客による消費のデータは、訪日外国人消費額動向調査(2024年4-6月期より、インバウンド消費動向調査に改称)として体系的に収集・整理されている。同調査は、日本を出国する外国人が対象であり、乗員や滞在期間が1年以上の個人は対象から除外されている。調査の時期は1-3月、4-6月、7-9月、10-12月の4期間であり、調査はタブレット端末や紙の調査票を用いた聞き取り調査方式で実施される。調査票は計12言語に対応しており、聞き取り調査も外国語での会話が可能な調査員が実施している。

本稿では、この調査のデータを使用し、分析を実施する。新型コロナ流行による影響を受けていない2018年と2019年を対象期間として、3空港から入国した旅客に関する消費のデータを使用する4) 。

4) 本分析で使用するデータは、中村(2025)で使用した個票データのデータセットから3空港分のみを抽出したものである。

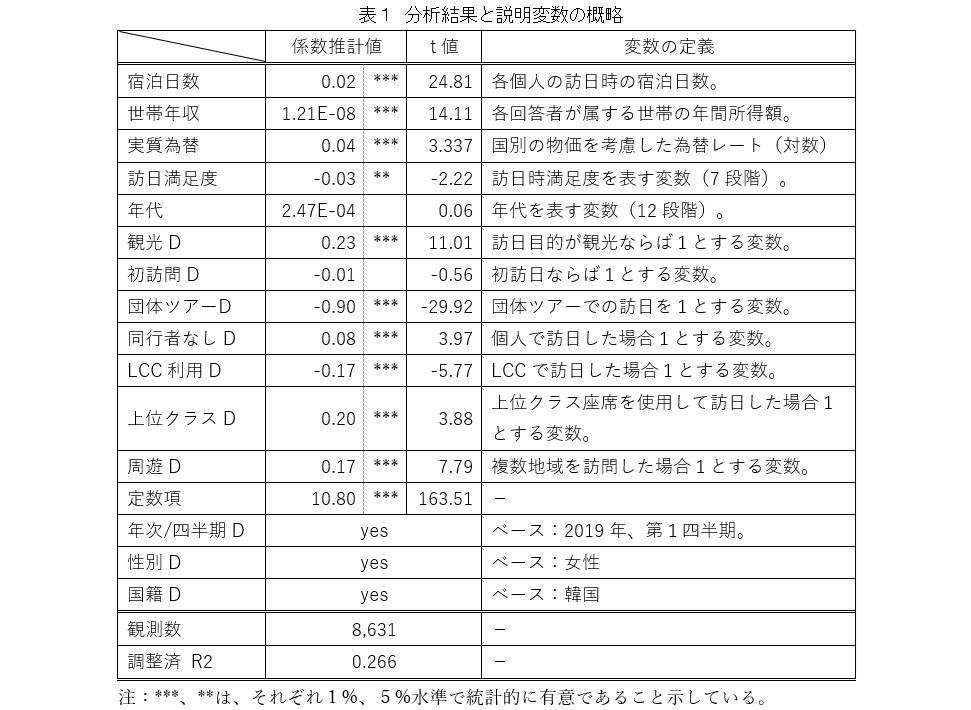

分析では、1人あたりの消費単価(対数値)を被説明変数とする重回帰分析を実施した。結果と説明変数の概略は表1の通りである。宿泊日数に着目すると、滞在時間の長さが消費額の増加に寄与することが示されている。これは、滞在時間が観光消費に影響を与える可能性を指摘する矢ケ崎(2020)と一致する結果である。また、経済変数に目を転ずると、所得と為替レートが統計的に正に有意であることがわかる。つまり、高所得の旅行者ほど消費額が大きく、相手国通貨と円との為替レートが円安に進むと消費額が増えることを意味する。

その他の変数の結果を見ると、団体ツアーでの訪日客やLCCを利用した訪日客の消費額は小さい一方、訪日時の満足度が高い旅客や観光目的の旅客、個人で訪日した旅客、上位クラスの座席を利用した旅客の消費額が大きくなることが示された5)。つまり、消費単価の向上には個人観光客(Foreign Independent Tour)の訪日満足度を高めることも重要だろう。

最後に、周遊に関する変数の結果を確認する。周遊の変数の係数推計値は統計的に正に有意であり、3空港から入国し、他の地域ブロックを訪問する周遊型の旅客の消費額が高いことを意味している。ここから、第4次観光立国推進基本計画でも重視されている高付加価値旅客の地方分散を進める上では、3空港を拠点とした観光客の地方分散が重要であることが示唆される。そのためには、国際線から国内線への乗り継ぎ利便性の向上や、空港から特急や新幹線等の通る主要駅へのアクセス利便性の向上に向けた取り組みの強化が今後、より一層求められるだろう。

5) 訪日満足度は、最も満足度が場合は1、最も低い場合は7となる変数である。

本稿では、羽田・成田・関西の3空港から入国した訪日旅客の消費額の増加に貢献する要因を定量的に分析した。分析から、滞在時間の長さや経済変数、旅行形態、訪日時の満足度などの要因が消費額に影響を与えていることが明らかにされた。

新型コロナ収束後の観光政策においては、「持続可能な観光」の実現が重視されており、観光の高付加価値化と訪日旅客の分散が重要な課題となっている。観光庁(2023)で指摘されるように、わが国の観光・宿泊産業は他産業と比べて相対的に付加価値が低い傾向にあるとされ、今後も高付加価値化が重要な課題である。消費額増加に寄与する要因を明らかにした本稿は、「持続可能な観光」の実現に向けた視座を提供しており、今後の観光政策の研究や自治体の実務の一助となるのではないだろうか。

謝辞

本稿は、JSPS科研費(課題番号:22K01751、主査:加藤一誠慶應義塾大学商学部教授)の助成を受けたものである。